日本電気社、大阪・関西万博にて、ドローンや空飛ぶクルマの運航状況を把握するための運航管理システムを試験提供。運航管理システムチームが実証結果を公開

日本電気株式会社(本社:東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 CEO:森田 隆之)(以下、日本電気社)は、Intent Exchange株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役 CEO:中台 慎二)(以下、Intent Exchange社)、株式会社NTTデータ(本社:東京都江東区、代表取締役社長:鈴木 正範)(以下、NTTデータ)らとともに、大阪・関西万博にて会場内およびその周辺エリアにおけるドローンや空飛ぶクルマの運航状況を一元的に把握する運航管理システムを試験的に提供。 2025年8月16日から10月13日まで試験運用を行い、運航者から見た運用性を検証した。 この結果は、運航管理システムの統合アーキテクチャ検討に生かすという。

目次

ドローンや空飛ぶクルマの運航状況を把握するための運航管理システムを試験提供

現在、新たなエアモビリティとしてドローンや空飛ぶクルマが注目されている。

しかし、低高度空域には既存の航空機も飛行するため、それらの間での安全で効率的な運航管理が求められている。

そのためのドローンの運航管理(UTM:Unmanned aircraft system Traffic Management)については、国際的な関連団体で制度化や標準化が進んでいる。

また、日本においては「無人航空機の運航管理(UTM)に関する制度整備の方針」が定められ、国土交通省航空局が運用するドローン情報基盤システム(DIPS2.0)に加えて、民間のUTMサービスプロバイダ(USP)を認定する制度(USP認定制度)の検討が進んでいる。

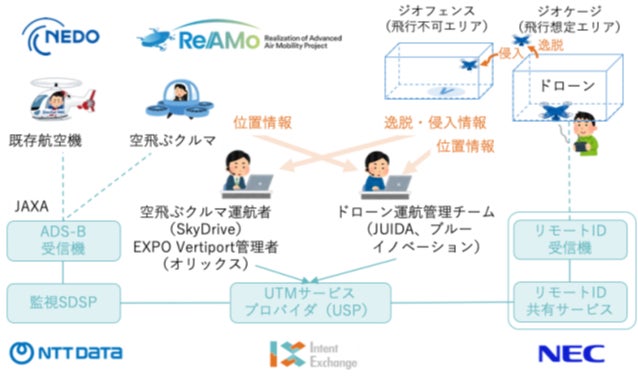

日本電気社、Intent Exchange社、NTTデータの3社は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が推進する「次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト (ReAMoプロジェクト)」に参画し、UTMの技術開発や検証、制度化に向けた提言等をおこなっている。

大阪・関西万博では、原則としてドローンの飛行が禁止されているが、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下、博覧会協会)の許可を得たドローンは飛行が可能である。

また、同じ会場内では空飛ぶクルマの運航が行われるため、相互に状況を把握することが望まれる。

そこで、ReAMoプロジェクトの一環として、3社共同で会場内およびその周辺エリアにおけるドローンや空飛ぶクルマの安全運航を目的とした運航管理システムを試験提供することとなった。

本実証の概要

3社は、大阪・関西万博会場内において、ドローン運航管理チームである一般社団法人日本UAS産業振興協議会(以下、JUIDA)およびブルーイノベーション株式会社(以下、ブルーイノベーション社)、EXPO Vertiport管理者(オリックス株式会社)および空飛ぶクルマ運航者(株式会社SkyDrive)に対して以下の機能を持つシステムを試験提供した。

EXPO Vertiportは、会場におけるバーティポート(空飛ぶクルマの離着陸場)となる。

ドローン運航管理チームは、引き続き万博期間中に以下の機能の運用性を段階的に検証し、その検証結果を今後の運用に順次反映させていくという。

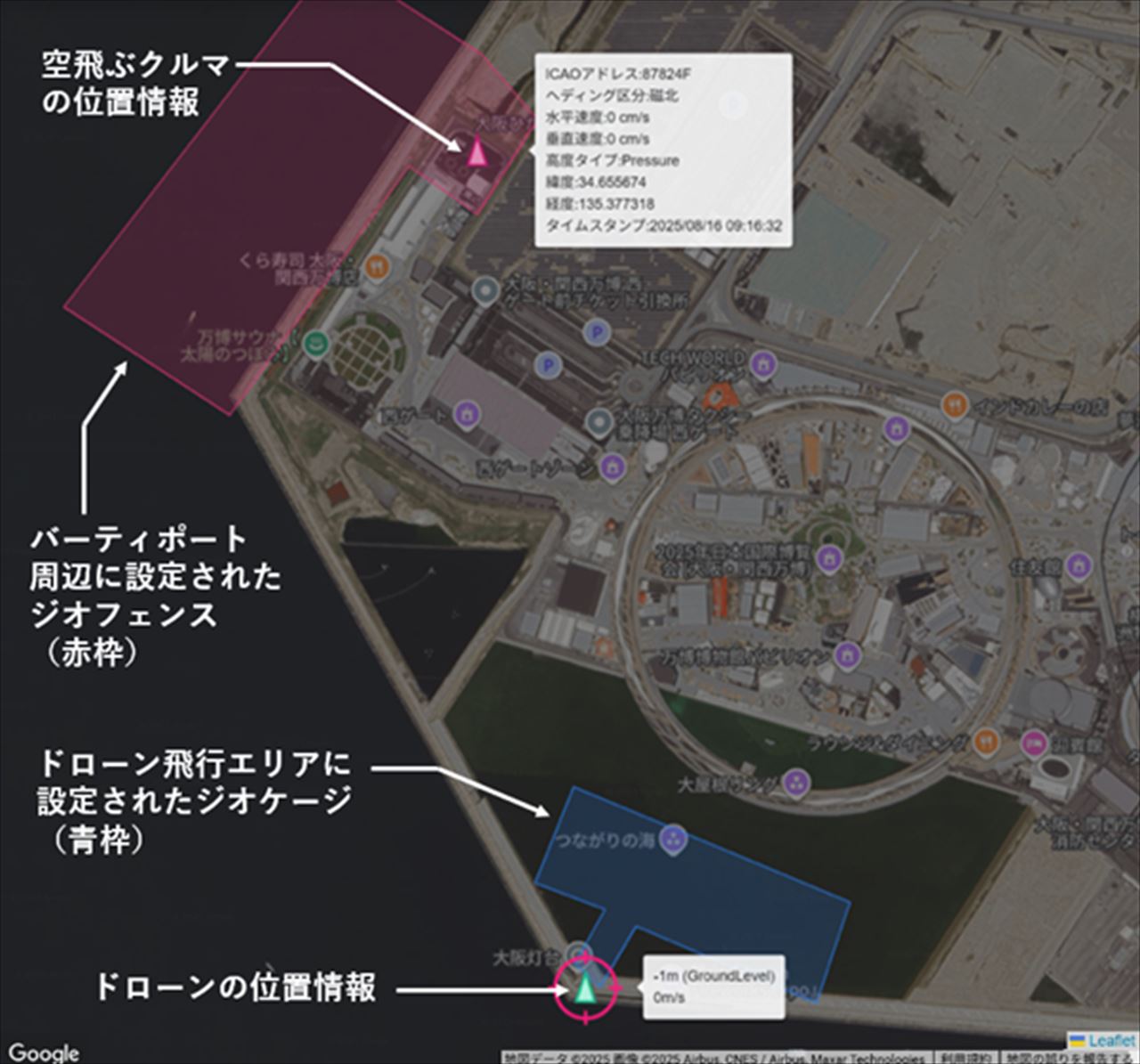

EXPO Vertiport管理者によるジオフェンスの設定

ジオフェンスとは、仮想空間上に設定されるドローンの飛行を不可とする空間。

EXPO Vertiport管理者がIntent Exchange社のUSPを用いて、管轄する空域に対してジオフェンスを設定する。

これにより、ドローン運航者は、どの空間が飛行不可かを把握できるようになる。

また、同じ仮想空間上でドローンの位置情報と比較することで、ドローンのジオフェンスへの進入を判断することが可能となる。

ドローンの飛行計画に基づくジオケージの設定

ジオケージとは、その内側でドローンの飛行が計画された空間のこと。

ジオケージの設定には、ドローン運航者がDIPS2.0に通報した飛行計画、あるいはIntent ExchangeのUSPを用いて設定した飛行計画が用いられる。

このジオケージを、ドローンの位置情報と比較することで、飛行計画からの逸脱を判断することが可能となる。

リモートIDによるドローンのリアルタイム位置情報提供

リモートIDとは、ドローンの識別情報と位置情報を発信する機能および規制のこと。

原則、国内のドローンには、この発信装置の搭載が義務付けられている。

日本電気社は、会場にリモートID受信機を設置し、この受信機でドローンの位置情報を把握し、他のUSPにその情報を提供する。

これによりUSPの画面を閲覧するドローン運航管理チーム、EXPO Vertiport管理者、空飛ぶクルマ運航者などの関係者が、ドローンの飛行位置を確認することが可能となる。

有人機のリアルタイム位置情報提供

既存航空機や空飛ぶクルマに搭載されるADS-B(Automatic Dependent Surveillance – Broadcast)の信号を、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発した低高度用受信機によって受信。ADS-Bは、航空機が位置情報を放送するシステムを指す。

それによって得られた航空機の位置情報は、NTTデータの監視SDSP(Supplemental Data Service Provider)に送られる。

監視SDSPは飛行中の航空機の位置情報をさまざまな手段で把握し、その情報を必要とするドローン運航者等に提供する事業者で、Intent Exchange社のUSPは、監視SDSPから提供される高空域の位置情報を用いて有人機の接近を把握し、ドローン運航管理チームやドローン運航者に提示することで、ドローンの安全運航に役立てることが可能となる。

ドローンのジオケージからの逸脱、ジオフェンスへの侵入の検知と通知

USPが各運航のジオケージやジオフェンスの情報を管理し、リモートIDで得られるドローンのリアルタイム位置情報を用いることで、ジオケージからの逸脱やジオフェンスへの侵入を検知する。

さらに、これらが検知された場合には、ドローン運航管理チームやEXPO Vertiport管理者、空飛ぶクルマ運航者などの関係者に対して、メール送付等での通知が可能となる。

試験提供するシステムの概要

USPの画面(一部抜粋)

※本検証では、空飛ぶクルマの飛行中および前後では、ドローンの飛行はしておらず、リモートIDのみを受信・表示

ドローンの飛行と、リモートID受信機

今後について

今回の試験提供を通じて、日本電気社のほかIntent Exchange社、NTTデータの3社は、本プロジェクトで開発したドローン運航管理システムの運用性を確認。

USPに求めるサービス要件案として取りまとめ、国土交通省航空局が進めているUSP認定制度の要件の検討材料としてフィードバックすることになっている。

USP認定制度の整備方針では、DIPS2.0に基づくUTMをStep1、USPが関与するUTMをStep2として、特に、Step2初期に持つべき機能として飛行計画の調整支援・空域制限情報の提供、Step2中後期に持つべき機能としてドローンの位置情報の把握・適合性モニタリングなどを挙げている。

なお、本実証はStep2の機能に相当するものとなっている。

また、本取り組みで得られた知見は、JAXAが主導しているドローンや空飛ぶクルマなどの新しい空のモビリティが同じ空を共有し、より自由かつ安全に飛ぶための運航管理システムの統合アーキテクチャ検討に生かすとしている。

———

出典