BlueArch、ドローンとAI技術を用いたブルーカーボン生態系の調査手法を開発。調査結果がJブルークレジット®の認証を取得

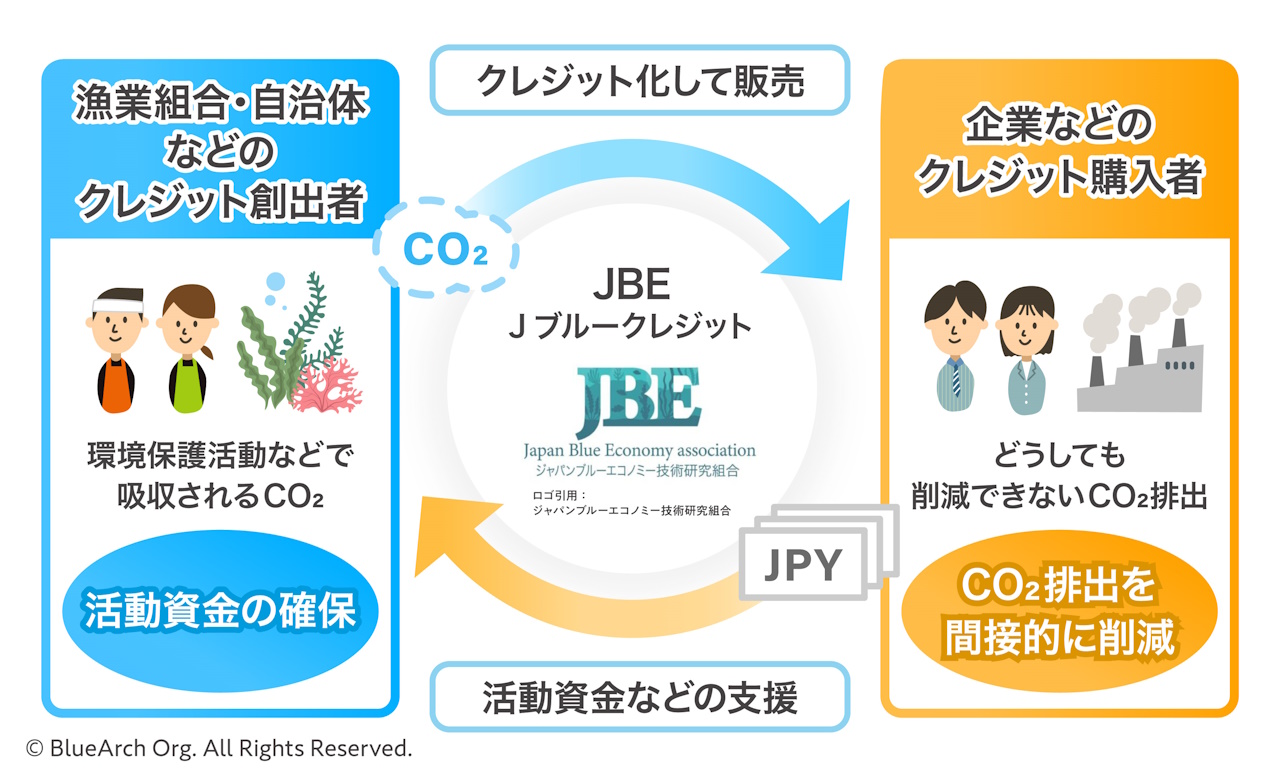

一般社団法人BlueArch(本社:神奈川県横浜市、代表理事:武藤 素輝)(以下、BlueArch)は、ドローンとAI技術等を活用したブルーカーボン調査手法を開発し、この手法を用いて藻場のCO2吸収量算定に関する調査を実施,。 その調査結果は国内初事例のことであり、横須賀市や葉山アマモ協議会がジャパンブルーエコノミー技術研究組合(以下、JBE)に申請したプロジェクトにおいて、2025年1月10日にJブルークレジット®の認証取得を受けた。

目次

Jブルークレジット®の認証取得について

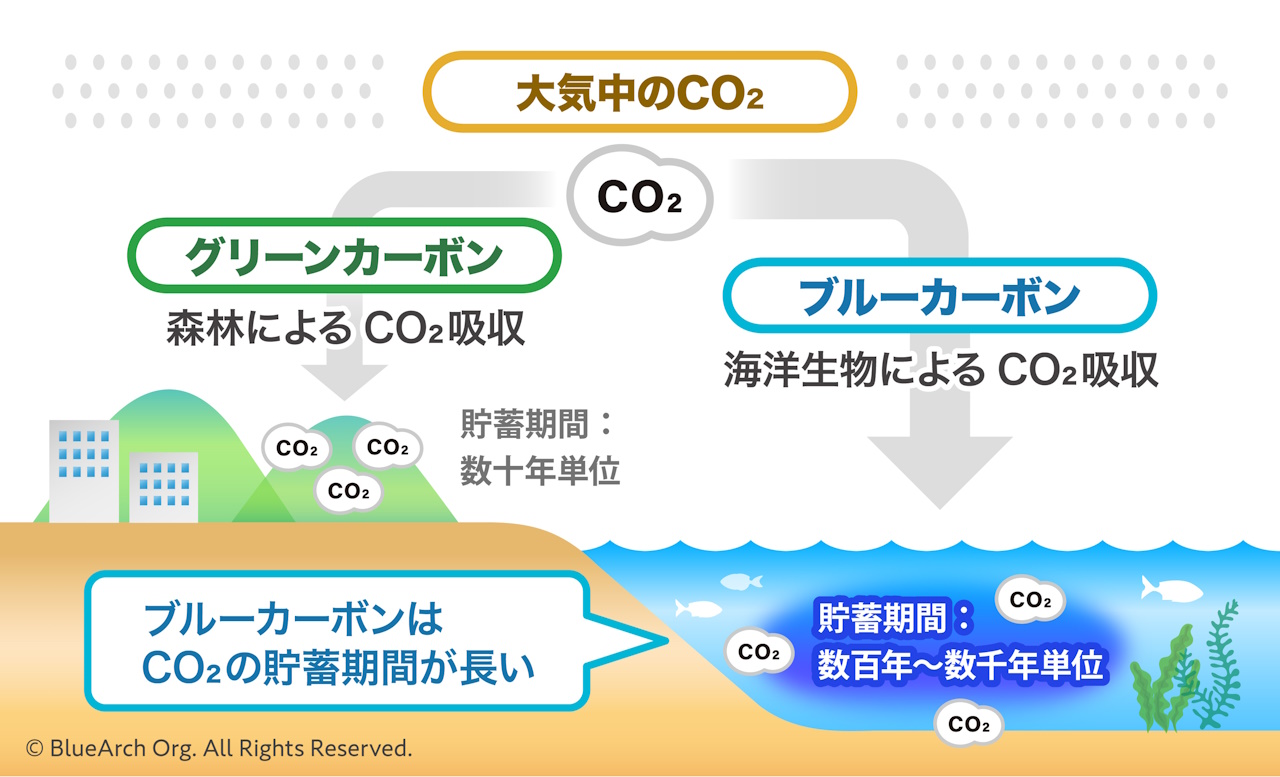

海藻などの海洋生態系によって大気中のCO2が吸収され、海洋生態系内に貯蓄された炭素は「ブルーカーボン」と呼ばれ、気候変動対策や生態系保全の機能で注目されている。

また、海洋生態系による温室効果ガスの吸収量を数値化し、クレジットとして取引可能にするブルーカーボン・クレジット制度は、持続的な海洋生態系の保全を促進する制度として期待が寄せられている。

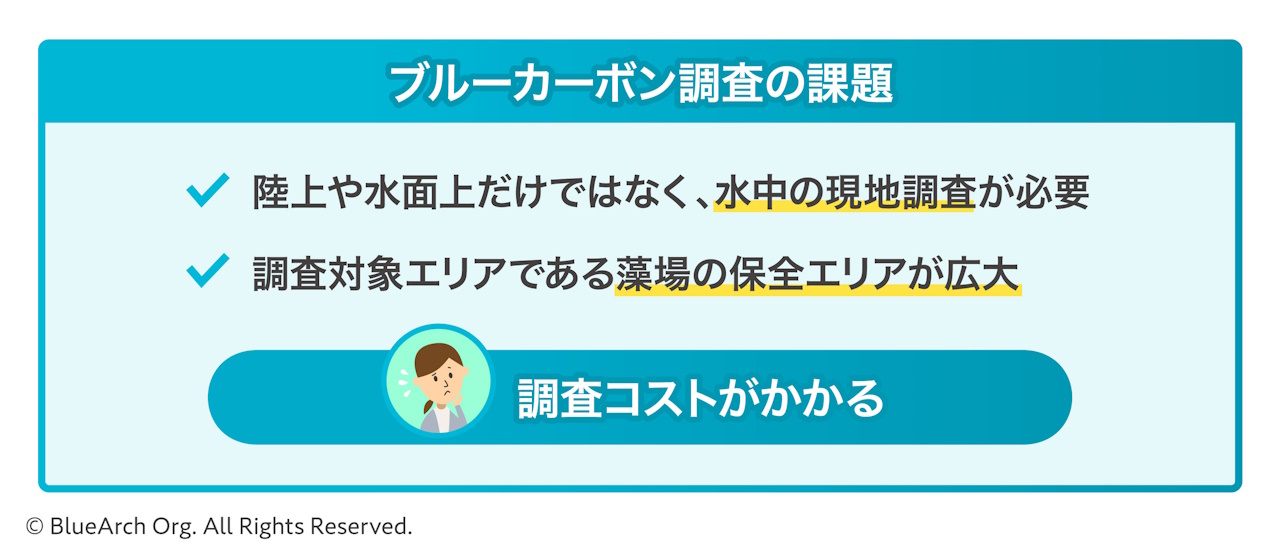

一方、ブルーカーボン量の定量化には、広大な保全エリアを現地調査する必要があり、金銭的・時間的なコストがかさむという課題がある。

そのような課題を解決するために、BlueArchは、ブルーカーボン量を効率的かつ正確に評価することを目的に、水中および空中ドローンとAI技術を活用した新たなモニタリング手法の開発に取り組んだ。

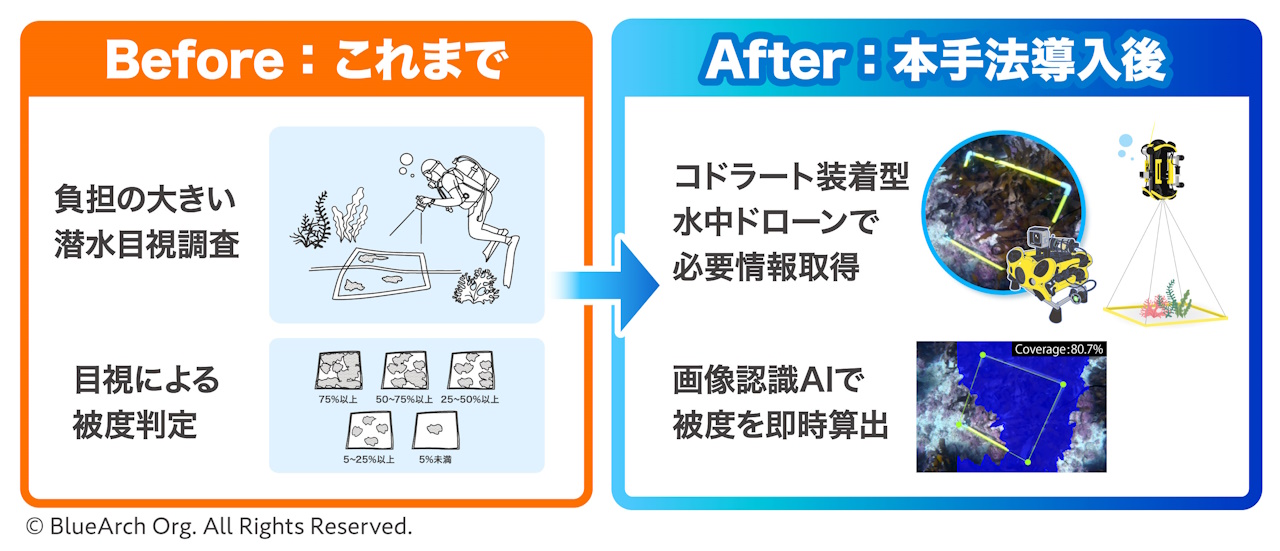

水中ドローンとAI技術を用いたカジメの被度調査

神奈川県横須賀市長井の水深5~10mに位置するカジメ場において、2024年9月に水中ドローンとAI技術を活用したカジメの被度(海藻が海底を覆う割合)調査を実施。

市販の手頃な価格帯の水中ドローンに、長さの基準となる方形枠(コドラート)を装着し、ドローンに取り付けた水中カメラでコドラート枠と対象生態系のカジメを複数の代表点で撮影は行われた。

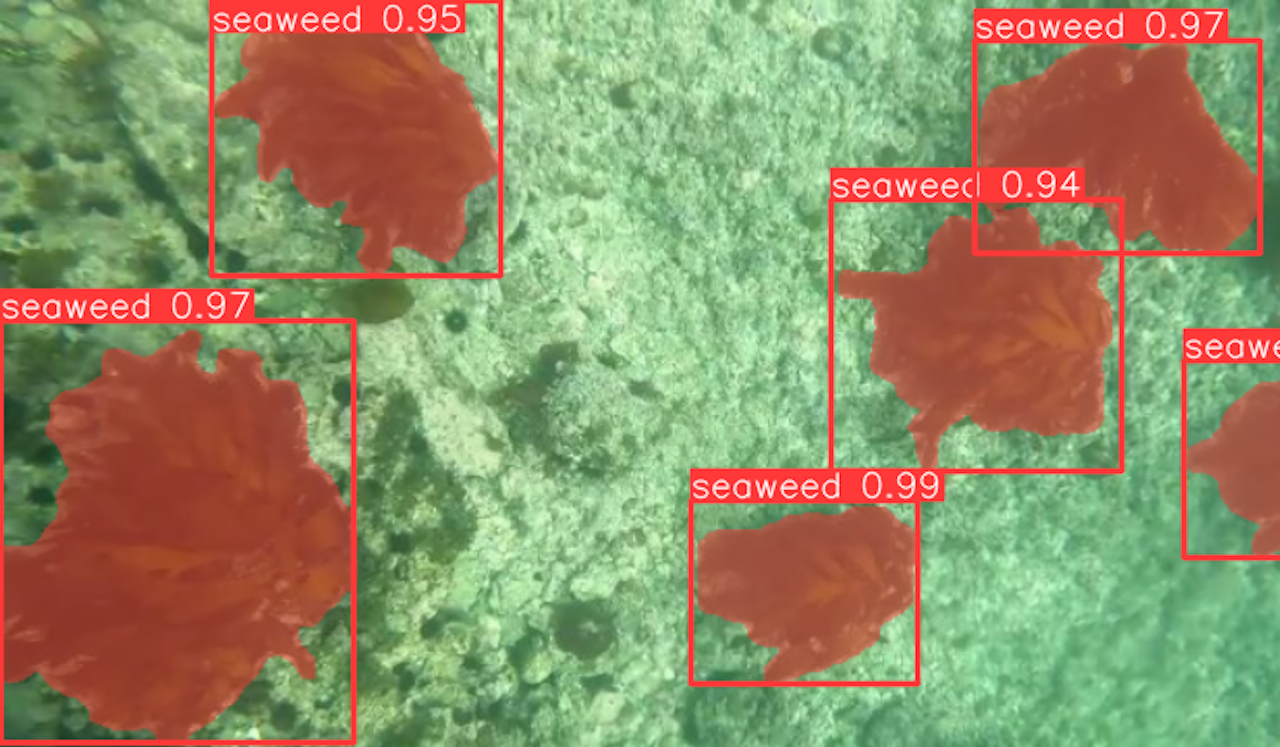

取得した画像データを基に、AIを用いてコドラート枠およびカジメを検知し、被度を自動算出することで、広域にわたる代表点の正確な被度計測を実現。

この手法により、従来の潜水調査手法と比較して、調査の効率化およびコスト削減が期待できることを確認した。

保全海域に生息するカジメをAI識別

方形枠(コドラート)装着型水中ドローンによる撮影

また、水中に生息するブルーカーボン生態系(カジメ)の被度計測を水中ドローン撮影とAIモデルを活用して行い、Jブルークレジットの認証を受けたのは、2025年1月時点では国内で初めての事例とBlueArchは発表している。

参考:JBE 令和6年度(2024年度)第2回Jブルークレジット認証・発行について

なお、本調査手法の研究開発は、公益社団法人日本財団の助成支援を受けて実施された。

空中ドローンとデータ解析技術を用いたヒジキの実勢面積調査

神奈川県三浦郡葉山町地先の潮間帯では、2024年6月にヒジキの保全エリア2地点を空中ドローンで撮影された。

その後、取得した画像をオルソ結合し、エッジ検出を用いたデータ解析により、対象とするヒジキ領域を自動抽出する手法を適用。

この手法を活用することで、水面付近に広く分布するヒジキの分布面積を効率的かつ正確に評価できることが確認された。

今後の展望

BlueArchでは、今後もより効率的で正確なブルーカーボンモニタリング手法の実現を目指して研究開発を進め、ブルーカーボン生態系の保全活動の促進・Jブルークレジット®制度の活性化に貢献していくとしている。

操縦型水中ドローン(ROV)やAI技術に加え、自律型海中ロボット(AUV)など複数の分析技術の統合による藻場調査についても効率化・精度向上が図られている。

海洋生態系の保全やブルーカーボンによる気候変動対策は、単独の主体で解決できる課題ではないため、パートナーシップを通じて海の環境課題に取り組む姿勢を大切にし、さまざまな企業や大学とのコラボレーションを加速させていく方針となっている。

ブルーカーボン・Jブルークレジット®について

ブルーカーボンとは、ワカメやアマモ、マングローブなどの海洋生態系の光合成によって吸収され、その後海底や深海に貯蓄される炭素のこと。

このブルーカーボンは、森林などのグリーンカーボンに比べてCO2の貯蔵期間が長く、また、ブルーカーボン生態系は、魚など海の生物の産卵場としての機能も果たすため、気候変動対策と生物多様性の保護の両方に貢献できることから注目されている。

ーーーーーー

出典