ヤマサ社・信州大学工学部・松本工業高校、AIとドローンを組み合わせた次世代型鳥獣被害対策ソリューションの実証実験を実施。鳥獣被害抑止のための一連の飛行動作を確認

明治3年の創業以来、信州で建設関連事業や燃料事業、食糧事業など地域密着型の事業を手掛けてきた株式会社ヤマサ(本社:長野県松本市、代表取締役社長/北爪寛孝)(以下、ヤマサ社)は、信州大学 工学部 設計工学研究室と長野県松本工業高等学校との協同で開発してきた「次世代鳥獣被害対策ソリューション(いたずらネズミとお手伝いドローンプロジェクト)」の実証実験を実施。 鳥獣被害抑止のための一連の飛行動作に成功したと発表した。

目次

プロジェクト概要

ネズミによる経済的被害はイノシシやシカに比べると少ないが、鳥インフルエンザなど家畜の伝染性疾病の媒介者ともいわれ、ペストコントロールの観点で対策が重要となっている。

また、住居や建物など設備や機材に対する被害も広く知られている。

そこで、ヤマサ社と信州大学 工学部 設計工学研究室が主体となり、長野県松本工業高等学校が協力する産学連携プロジェクト『いたずらネズミとお手伝いドローンプロジェクト』が2022年夏に始動。

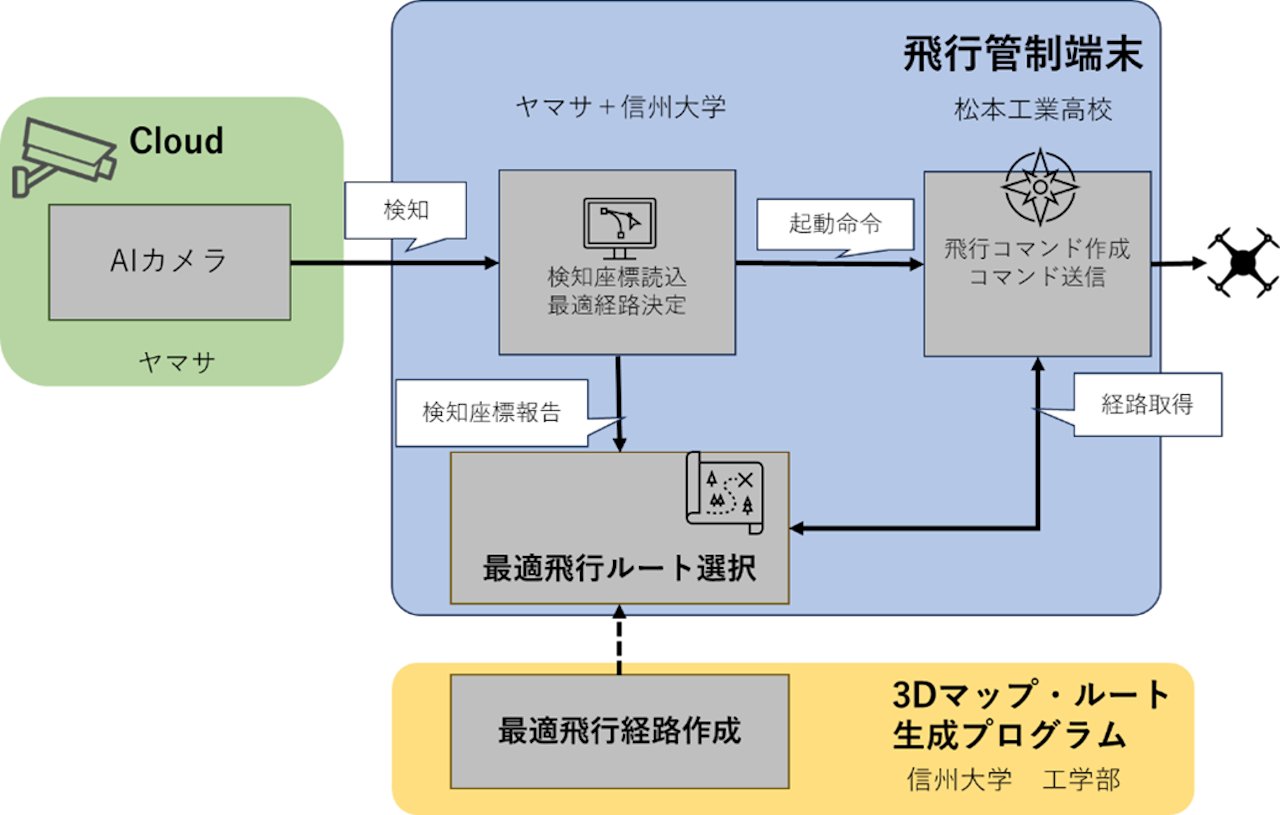

AIとドローンを活用することで、ネズミを「検知・測定・牽制」することで、主に食糧倉庫などでの被害低減を図る、これまでにない「次世代鳥獣被害対策ソリューション」の開発を目指している。

実証実験の内容

今回の実験は、「検知・測定・牽制」のうちの「牽制」パートを中心に行われた。

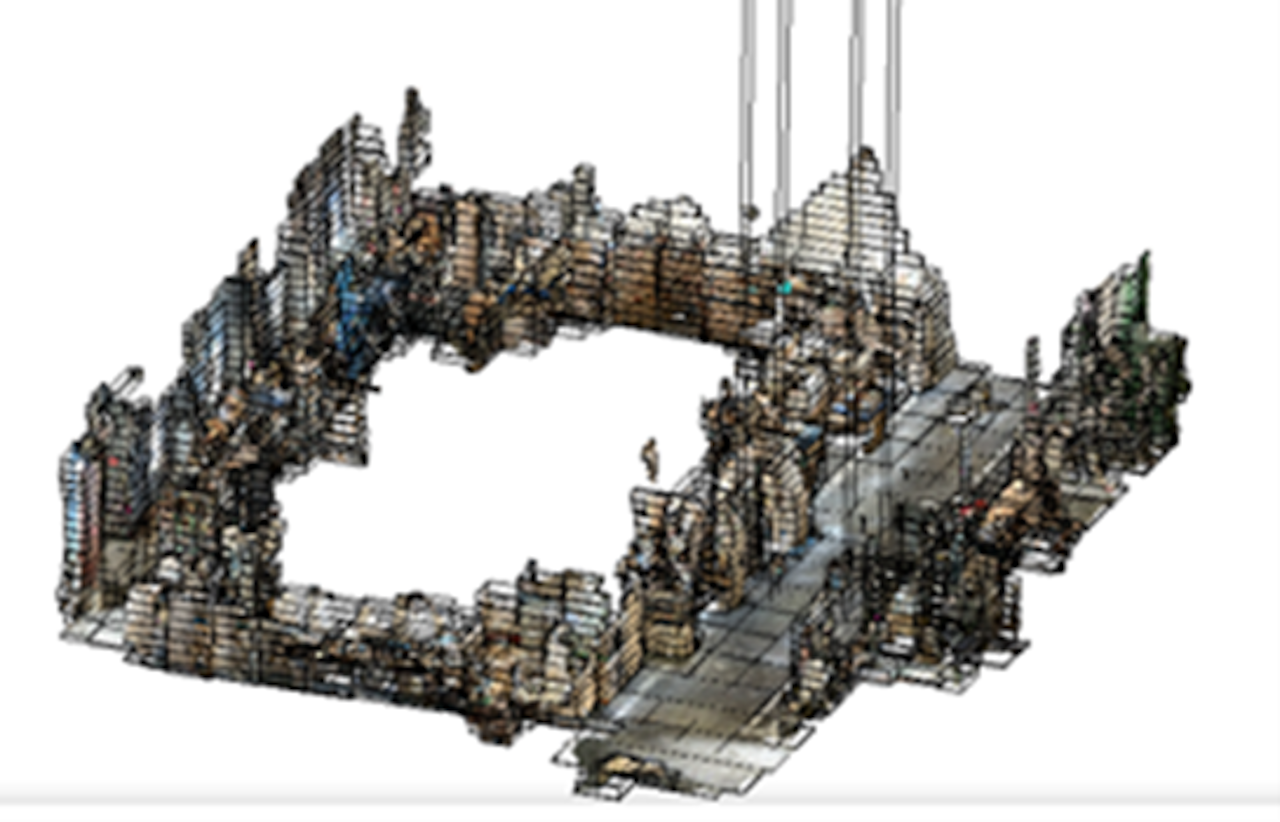

事前に飛行テストの屋内現場を3Dマップ化し、人を仮想鳥獣と見立て、AIが検出して自動でドローンが飛行。

ドローンがダミー障害物(画像1参照)の脇をすり抜けるような最適飛行経路を生成した。

飛行テストをする屋内現場を3Dマップ化。写真上部に伸びる4本線が仮想障害物となっている

そして、目的地に到達したドローンは仮想鳥獣に対して、威嚇行動を実施。

さらに、行きのコマンドを元にしてスタート位置へ帰還する飛行コマンドを自動で作成。

実際に帰還飛行を行うというものになっていた。

実証実験の結果

実際に行われた実証実験では、三者それぞれで構築していたシステムを結合したものが使用され、実行の成功についての確認も行われた。

AIの検知座標を元に最適な飛行経路を決定し、ドローンを飛行させること。

往路を元にして、復路を自動作成して実行するという一連の流れが行われた。

結果、屋内においてAI物体検知をトリガーとし、事前に撮影した三次元点群データを元に計算された、最適経路を用いてドローンを飛行させる、というプロジェクトが実現可能であると確認された。

対して、ドローン到達点の精度や、到達スピードなどを高めることについては今後の課題として挙げられた。

また、今回のプロジェクトで作成されたシステムについては、2024年2月29日付けで「特許第7445909号 害獣駆除システムおよび害獣駆除プログラム」として特許を取得している。

動画はこちら

ヤマサ社では、今回の実証実験の様子や、研究・開発者インタビューを自社のYouTubeチャンネルで公開している。

・実証実験の様子

・研究・開発者のインタビュー

プロジェクトにおける役割

株式会社ヤマサ

<AIモデルの開発>

・教師データ収集、データセット作成

・物体検出アルゴリズムを用いた独自モデルの開発

・特定の地点(画角)に映るネズミを検知できるモデルの開発

<AIカメラシステムの開発>

・長時間稼働できるリアルタイム検知処理の開発

・クラウドによるAI検知結果の配信

<システムインテグレーション>

・AI検知~ドローン飛行までの一連の処理を連携させるプログラムの開発

・異なる言語で開発されたアプリ、処理間の連携

松本工業高校

<ドローン飛行プログラムの作成>

・AIの検知信号をトリガーに発信し、3Dマップ上の目的地に向かって飛行し、帰還するプログラムの作成

<ドローン基地の開発>

・屋内で使用するドローン離着陸場の設計、開発

信州大学

<3次元点群データ作成>

・iPadを用いた低コストな点群データの作成方法の提案と実証

・実空間との誤差修正方法の提案

<飛行経路最適化>

・撮影した3次元点群データを元に、格子点を設定し、障害物や飛行可能範囲を設定する処理(ボクセル処理)

・遺伝的アルゴリズムを用いた最適飛行経路データ導出プログラムの開発

・AI検知座標(カメラ画角の2次元座標)から3次元点群データ座標(3次元座標)へと変換する方程式およびプログラムの作成と開発

・複数の最適飛行経路データからAI検知座標を元に1つを選択するプログラム(最適化経路決定プログラム)の開発

今後の展望

ヤマサ社は、この実証実験結果を基にさらに高い汎用性を持ったソリューションの形を模索していくとしている。

また、実証結果の実用化においても、鳥獣被害の悩みを抱えた事業者や、業界関係者の方々など、新しい協力先も探しながら、具体的な計画を進めていく予定とのことだ。

ーーーーーー

出典