ミライト・ワン社、遠隔監視ドローンと3D点群データの自動作成により土量管理における省人化・スピード化を実現

通信建設に携わる株式会社ミライト・ワン(本社:東京都江東区、代表取締役社長:中山俊樹)(以下、ミライト・ワン社)は、グループ会社の西武建設株式会社(本社:埼玉県所沢市、代表取締役社長:佐藤 誠)(以下、西武建設)とともに、西武建設が施工中の荒川第二調節池下大久保上流工区囲繞堤工事(国土交通省 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所)において、 BIM/CIM活用工事として、遠隔監視ドローン「Skydio Dock for X2」と「3D点群データ」の自動作成により、土量管理における省人化・スピード化を実現したと発表。 なお、遠隔監視ドローンの活用は、実証実験や点検での実績でなあるものの、BIM/CIMデータを活用する実現場での適用は国内初の取り組みだとミライト・ワン社は発表している。

目次

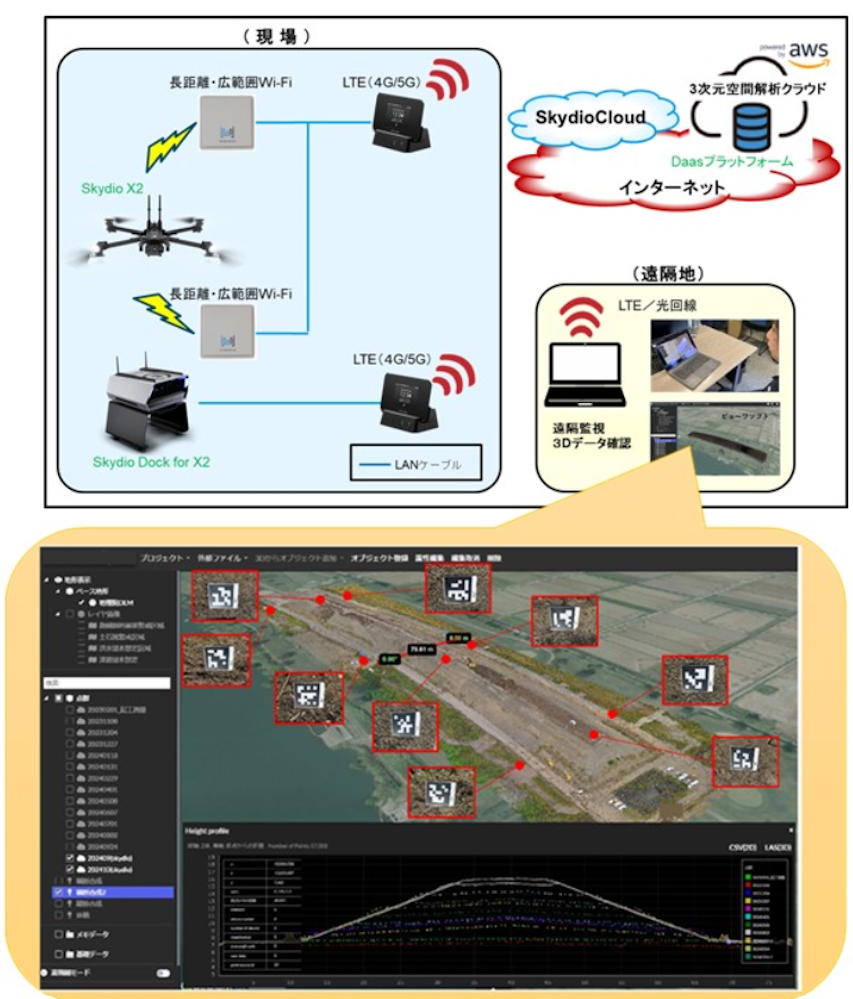

本取り組みの概要

工事現場における土量管理は、人手や時間がかかることが課題となっている。

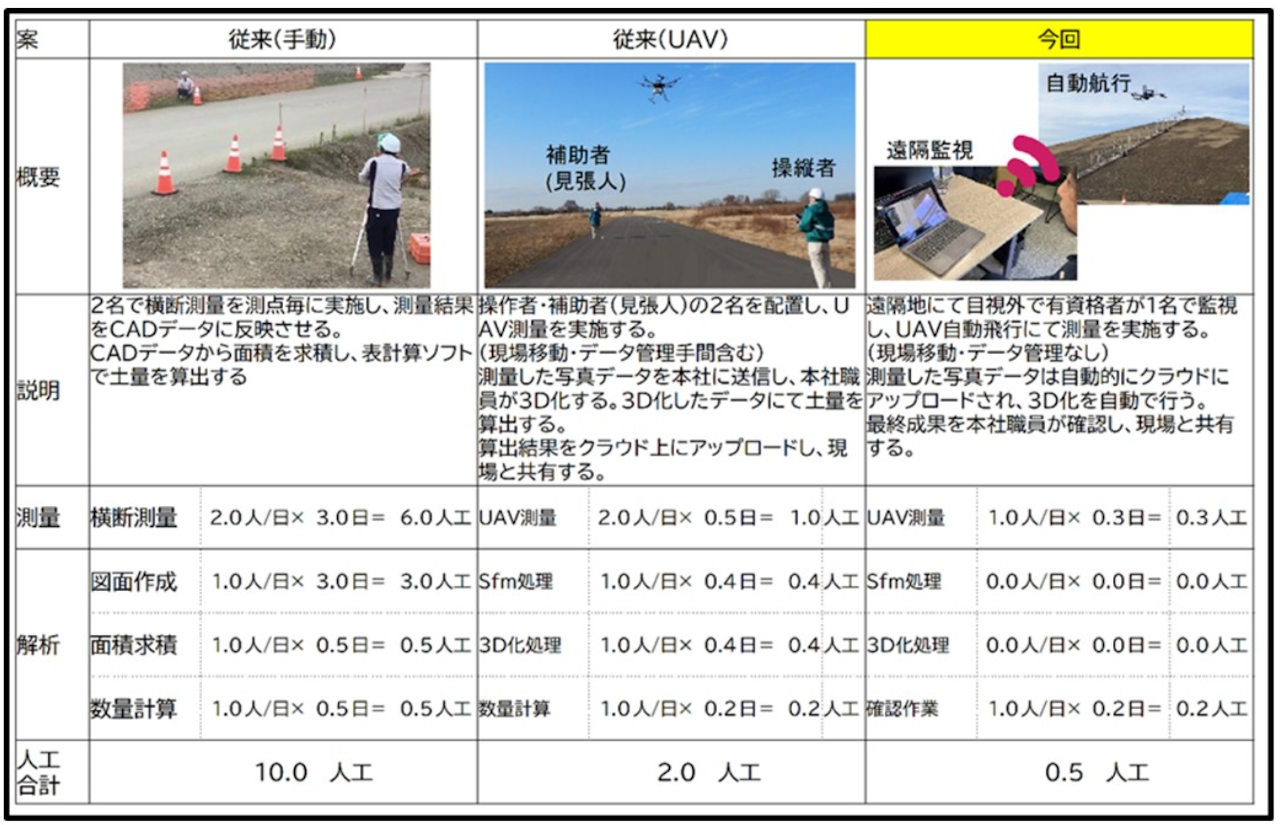

従来の手動測量(測量機械を使用した人力での計測方法)では、測量・図面作成・土量計算で計10人工、従来のドローンを用いた測量(操縦者と補助者が現場で飛行操作する方法)では、現場でのドローン飛行や手作業でのデータ処理・3D化・土量計算で計2人工を要す。

今回の取り組みでは、測量は遠隔監視ドローンを活用。

撮影データの解析や3D点群データの作成には、自動化ソフトウェアが利用された。

その結果、計0.5人工のみの稼働で済んだことで、手動測量に対して1/20、従来のドローンを用いた測量方法に対して1/4の作業時間となったことから、生産性の向上に寄与したと判断された。

また、現地ではWi-Fi環境構築され、これには長距離・広範囲のエリアをカバーすることができるアクセスポイントであるDX Wi-Fiが用いられた。

実現場でドローンが飛行するエリアは高度70m且つ、敷地面積500m×70mの広範囲で常時接続を維持する必要があり、高度な技術を要します。

この環境構築を担当したミライト・ワン社は、長距離・広範囲でのWi-Fi環境構築に多数の実績があり、これまで培ってきた通信技術の知見が大きく貢献できたとしている。

グループ会社である西武建設、国際航業と三位一体のシナジーを創出するため、測量分野でのドローン技術を開発する「ドローン測量競争力強化プロジェクト」を始動しているミライト・ワン社。

今後も、ドローンを活用しi-construction2.0の促進に資する取り組みに貢献していくとコメントしている。

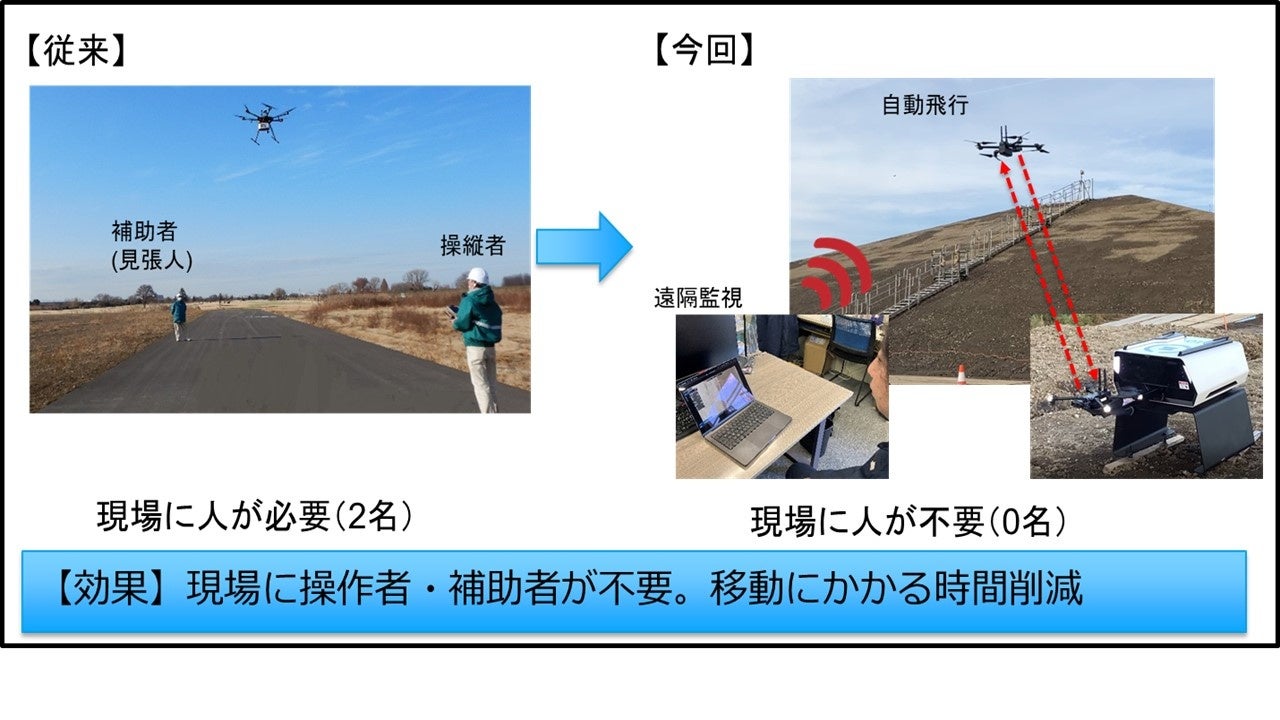

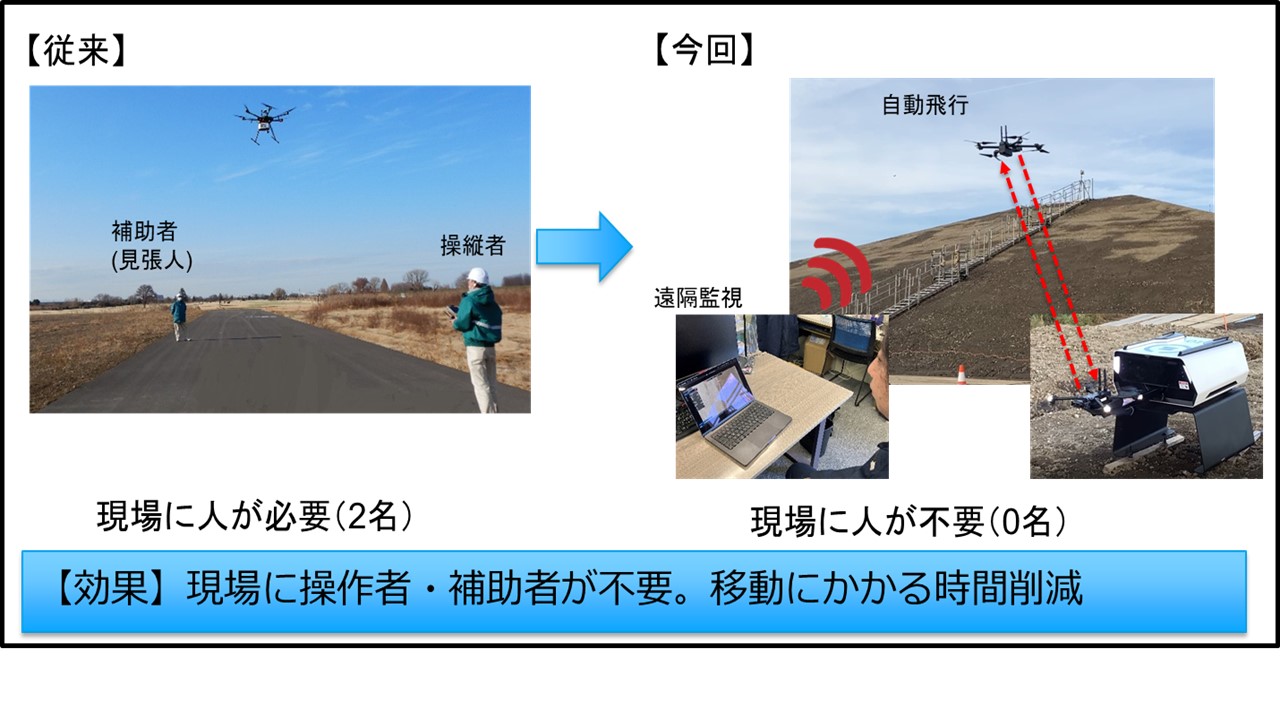

1.遠隔監視ドローン(ドック)について

無人地帯での目視外飛行はレベル3に該当する。

従来は操縦者がモニターを見ながら操作することに加えて、第三者侵入の可能性のある箇所には補助者の配置が必要となるので、現場には2名以上の人員が必要となる。

対して、本現場は工事関係者や工事車両の通行との調整を図るため飛行時間を限定することや、看板やフェンス等による立入管理措置、飛行計画を通知することで補助者の配置に代わる目視外飛行条件を緩和。

現場の安全対策および順守手法を講じることで、現場配置人員の無人化が実現した。

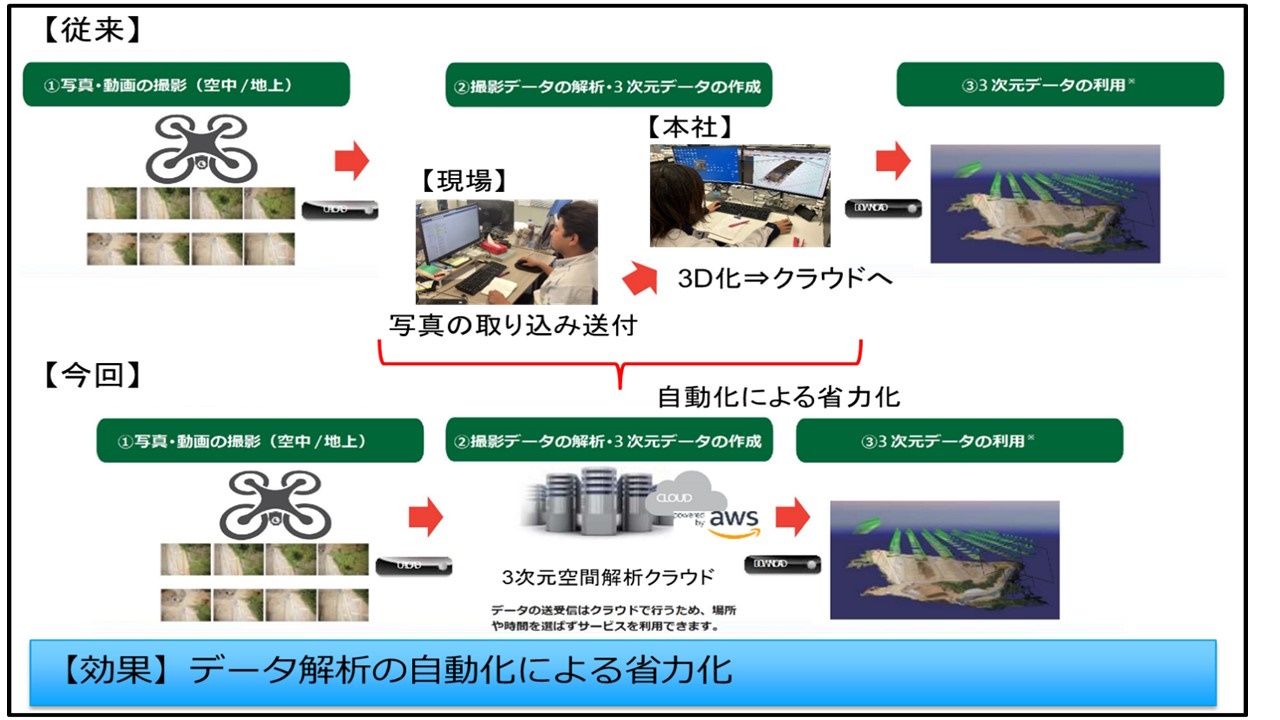

2.3D点群作成自動化について

今まで3D点群の作成にドローンから現場職員がSDカードを抜き取り、本社にデータを転送。

本社職員が手動にてSfm処理を実施して、専用ビューワソフトにアップロードするという工程を経ることで現場との共有を図っていた。

しかし、今回の現場で使われたシステムでは、無人飛行後に着陸したドローンがドック内に収納された時点から、データをクラウド上に自動アップロード。

クラウド上で専用ソフトを用いて3D点群を自動作成されると、専用ビューワソフトにデータを自動アップロードされる。

これらの仕組みにはアマゾン ウェブ サービス(AWS)が利用されており、優れたセキュリティが担保されたうえで、API連携やデータ連携が容易であるため、今後もサービスの拡充が期待されている。

このため、手作業は確認作業とデータ履歴を重ねる場合は統合するだけの作業となり、大幅な作業量の削減が図れた。

特に当初の手作業では、解析時に時間を要していた標定点の位置合わせが、標定点を専用のARマーカーにすることで、位置合わせの自動処理が可能となり、作業量低減につながった。

3.機器構成

システム上、「SkydioX2™」はWi-Fiと常時通信接続が必要となる。

そこで用いられたのは、ミライト・ワン社において実績がある長距離・広範囲のエリアをカバーすることができるアクセスポイントの「DX Wi-Fi®」だ。

本現場でドローンが飛行するエリアは高度70m敷地面積500m×70mの広範囲で常時接続を維持する必要があったことから、上空での常時通信環境の構築が「SkydioX2™」の使用に際して課題となっていたが、これまでミライト・ワン社hが培ってきた通信技術の知見が問題解決へと導いた。

4.生産性向上効果

測量からデータ作成・土量算出までに必要となる人工を比較したデータをミライト・ワン社は出している。

従来の測量機械を使用した人力による計測では、本現場の測点数から測量に6.0人工、図面作成に3.0人工、土量計算に1.0人工の計10人工を要する。

そして、従来のUAV測量では、現場にパイロットと補助者2名が約半日の1.0人工、データ処理・3D化・土量の計算が全て手作業となるため1.0人工(ソフトによる解析時間は除く)の計2.0人工が発生する。

それに対して、本システムでは、現場に人が必要なく監視だけになるため、現場への移動も無く0.3人工で済む。

解析についても、全自動化されるため0人工となる。(ソフトによる解析時間は除く)

あとは確認作業等が0.2人工実施するだけとなるので、計0.5人工と手動測量に対して1/20、従来のUAV測量に対して1/4の作業時間となり、生産性が非常に向上することが確認された。

ーーーーーー

出典