BlueArchと神奈川県、慶應義塾大学の3者、衛星誘導式水中ドローンと画像解析AIを活用したブルーカーボン計測の新手法を実証開始

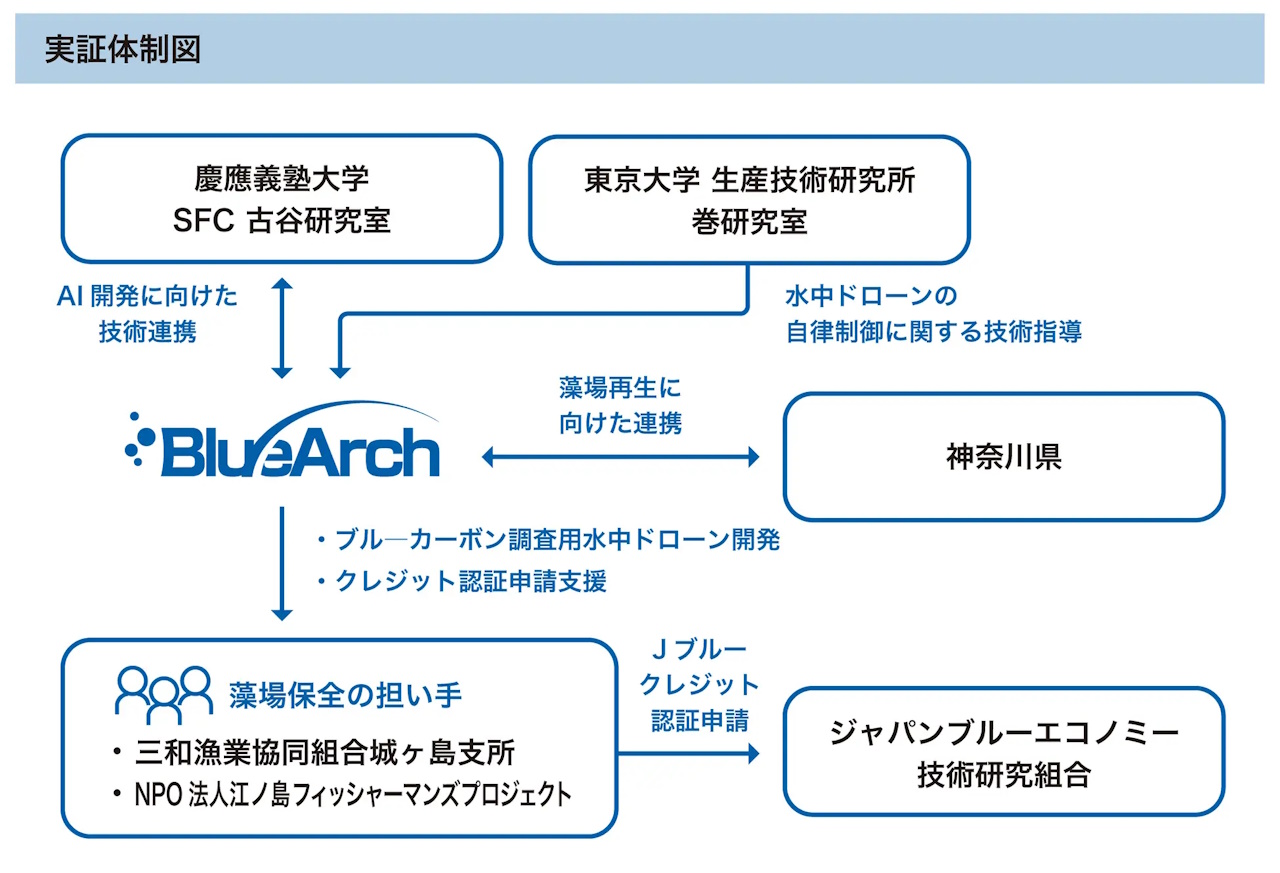

一般社団法人BlueArch(以下、BlueArch)と神奈川県、慶應義塾大学SFCの3者は、2025年5月30日より衛星誘導式水中ドローンおよび画像解析AIを活用したブルーカーボンクレジット計測手法の実証プロジェクトを連携して開始したことを発表した。 江ノ島・城ヶ島を対象に調査・解析を行い、得られたデータをもとにJブルークレジット®の認証を申請するとしている。 本取り組みは2026年3月までにかけて実施する予定で、地域におけるブルーカーボン創出のモデルケースとなることを目指す見通しだ。

目次

ブルーカーボンクレジット計測手法の実証プロジェクトについて

ワカメやカジメなどの海藻が繁茂する藻場は、「海のゆりかご」と呼ばれるほど魚介類の産卵場や成育場として生態系に重要な役割を果たしている。

また、近年は大気中のCO₂を吸収・貯留する「ブルーカーボン生態系」としても注目を集めている。

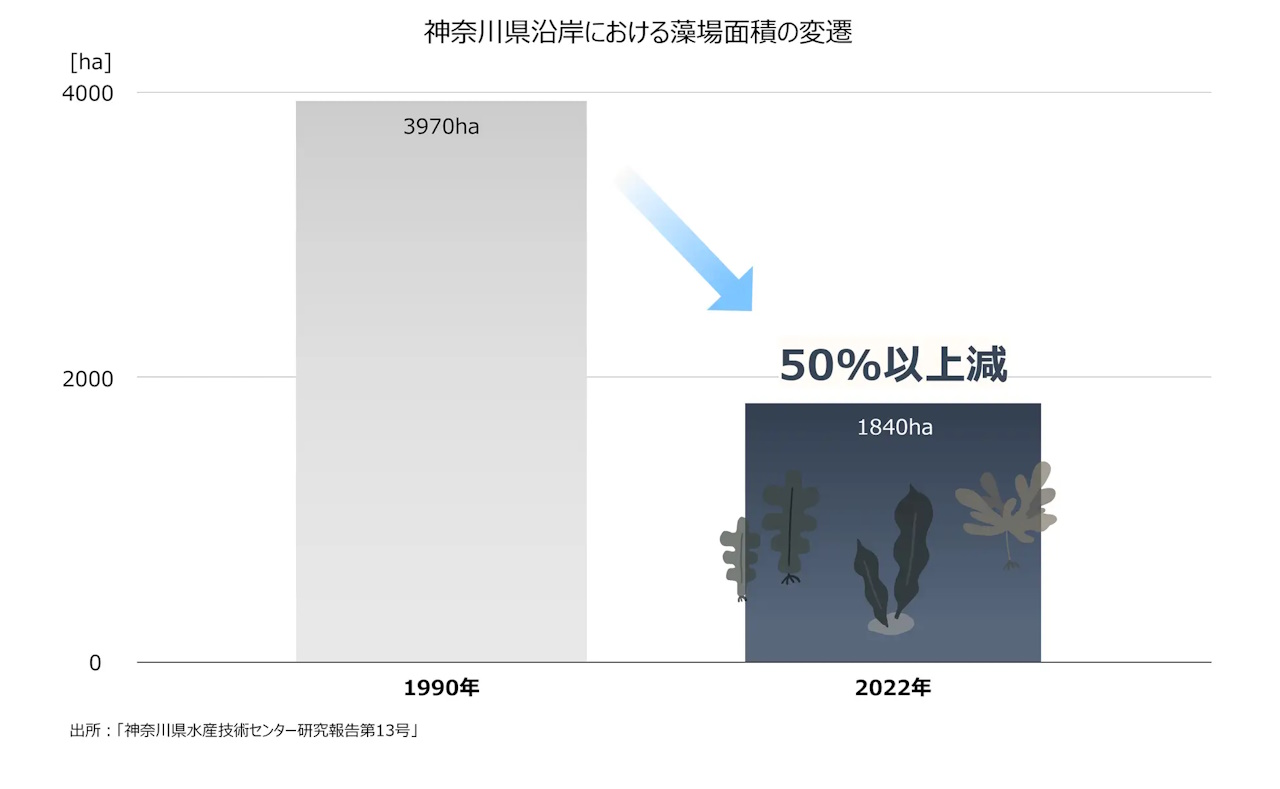

しかし、地球温暖化による海水温の上昇等の影響により、神奈川県内の藻場は1990年から2022年の間に約53.7%減少するなど、深刻な危機に直面しているという調査報告が神奈川県水産技術センター調査から出されている。

こうした状況を受け、藻場の再生活動を支援する新たな仕組みとして期待されているのが、吸収したCO₂を定量化し取引可能なクレジットとして認証するブルーカーボンクレジット認証制度(以下、Jブルークレジット®)である。

しかし、地元の漁業団体・企業・研究機関などが認証を申請するうえで、潜水士による手作業での測定が必要であること、また申請手続きが煩雑であることなどがハードルとなり、普及が進んでいない現状がある。

神奈川県内でも、2024年度時点でブルーカーボンクレジットを申請・認証されている団体等は2団体にとどまっている。

この状況を改善するため、BlueArchは水中ドローンを活用し手軽にブルーカーボン調査を実施できる手法を開発。

2025年2月に特許を取得している。

参考記事

続く本取り組みでは、衛星誘導式水中ドローンや画像解析AIなどの技術を用いることで、ブルーカーボンクレジット認証申請に必要な藻場の測定作業のさらなる自動化・効率化を進めていくとされている。

これにより、ブルーカーボンクレジット創出のハードルを下げ、持続可能な藻場保全モデルの構築を目指すとのことだ。

実施方法

藻場保全活動に取り組むNPO法人江の島フィッシャーマンズプロジェクトおよび三和漁業協同組合城ヶ島支所の活動海域である、神奈川県藤沢市・江ノ島および三浦市・城ヶ島の海域を実証フィールドとし、ブルーカーボン量の調査から「JブルークレジットⓇ」の認証申請までを実施。

実証の流れ

1)衛星誘導式水中ドローンで調査対象海域のブルーカーボン生態系データを取得

2)AIによる画像解析で藻場の種別・被度を判定し、CO₂吸収量を算定

3)調査結果をJBE(ジャパンブルーエコノミー技術研究組合)に提出

4)「JブルークレジットⓇ」の認証を申請

実証する技術的アプローチ

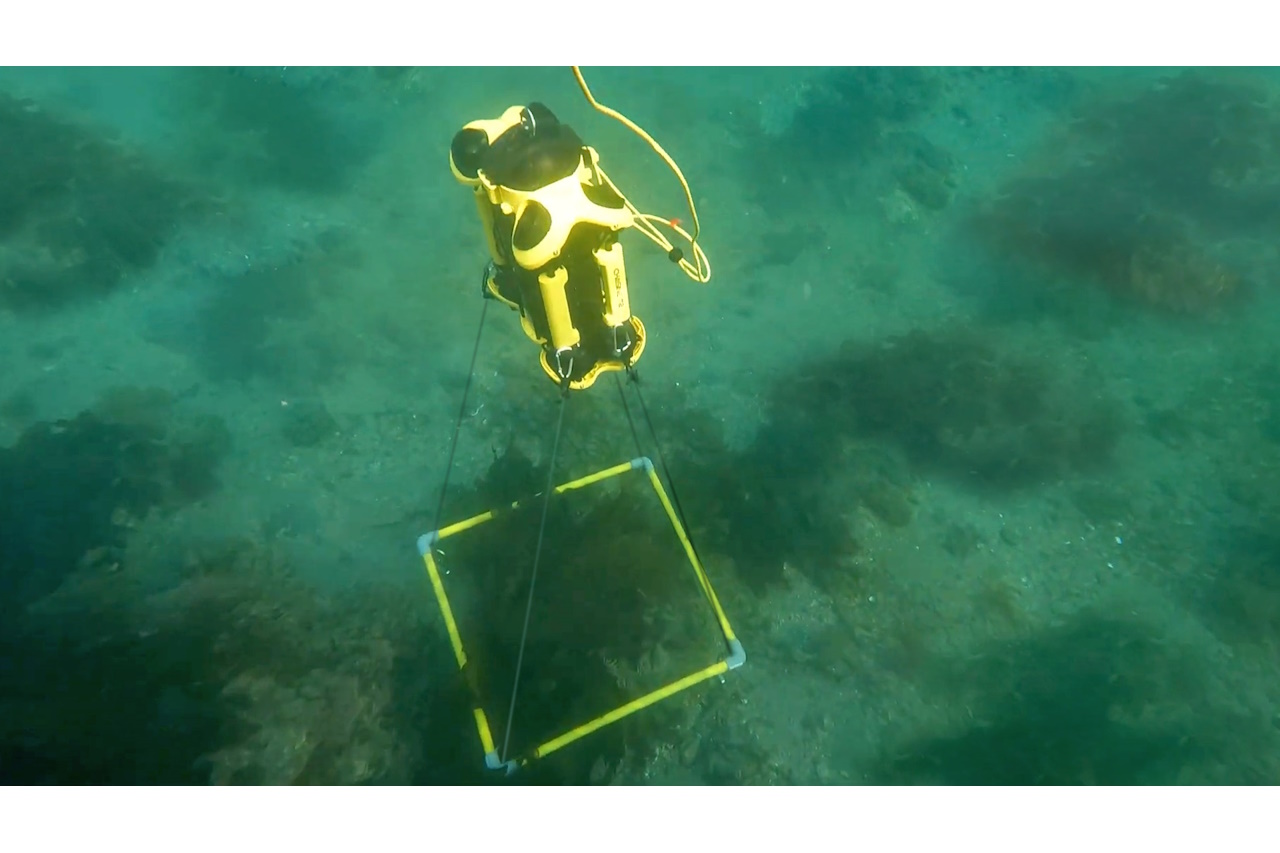

・自律操縦切替型 衛星誘導式水中ドローン

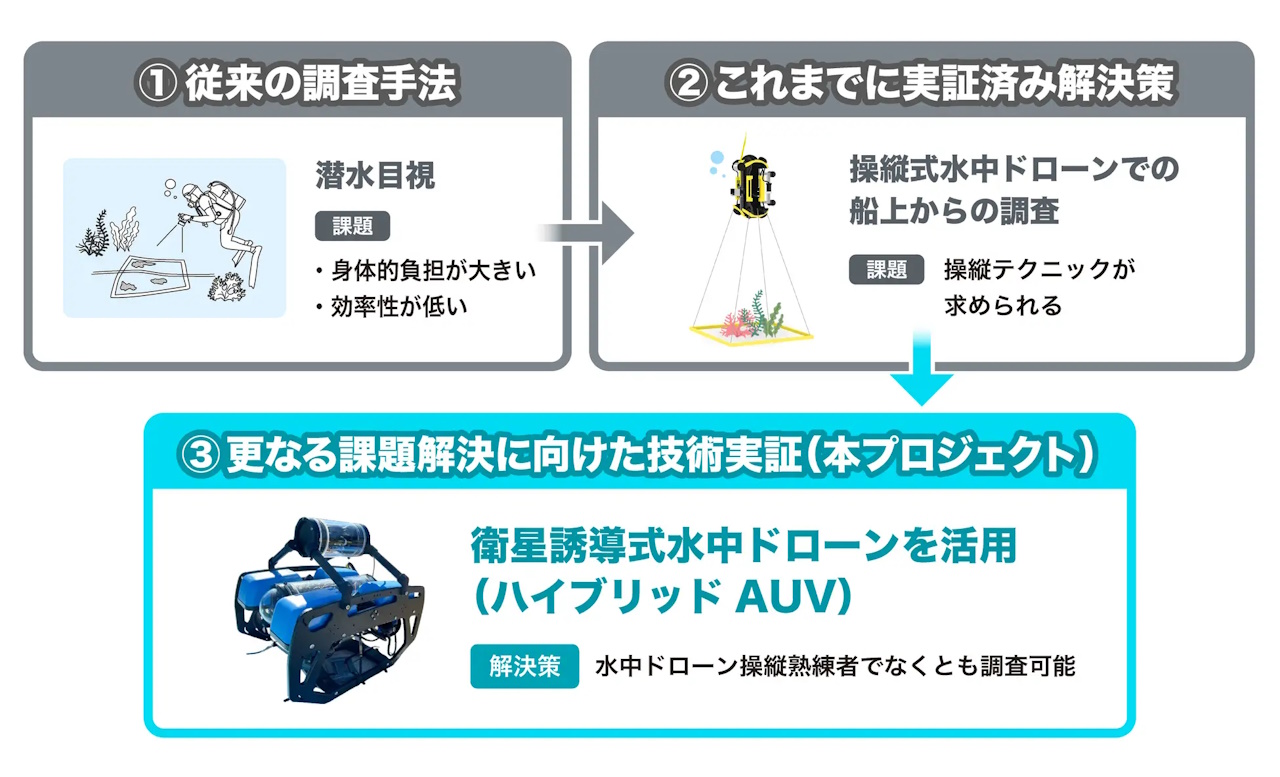

BlueArchが2025年2月に特許を取得した操縦式水中ドローンを使用して藻場を測定する方法は、高度な操縦技術が要求されるという課題があった。

これに対して、同取り組みでは衛星誘導式水中ドローンを使った測定手法で実証実験が行われる。

衛星誘導式水中ドローンは自律操縦切替が可能な水中ドローン(ハイブリッドAUV)であり、将来的には漁業関係者などが水中ドローンを海に投げ入れるだけで必要なデータを取得できるよう、完全な自動化を目指しているとのことだ。

衛星誘導式水中ドローンの開発はBlueArchが担当し、自律制御技術については東京大学生産技術研究所・巻研究室が技術指導を行う。

なお、本衛星誘導式水中ドローンの開発・実証にかかる一部の資金は、公益財団法人日本財団の助成を受けて実施される。

・海藻種別判定AIモデルによる画像解析

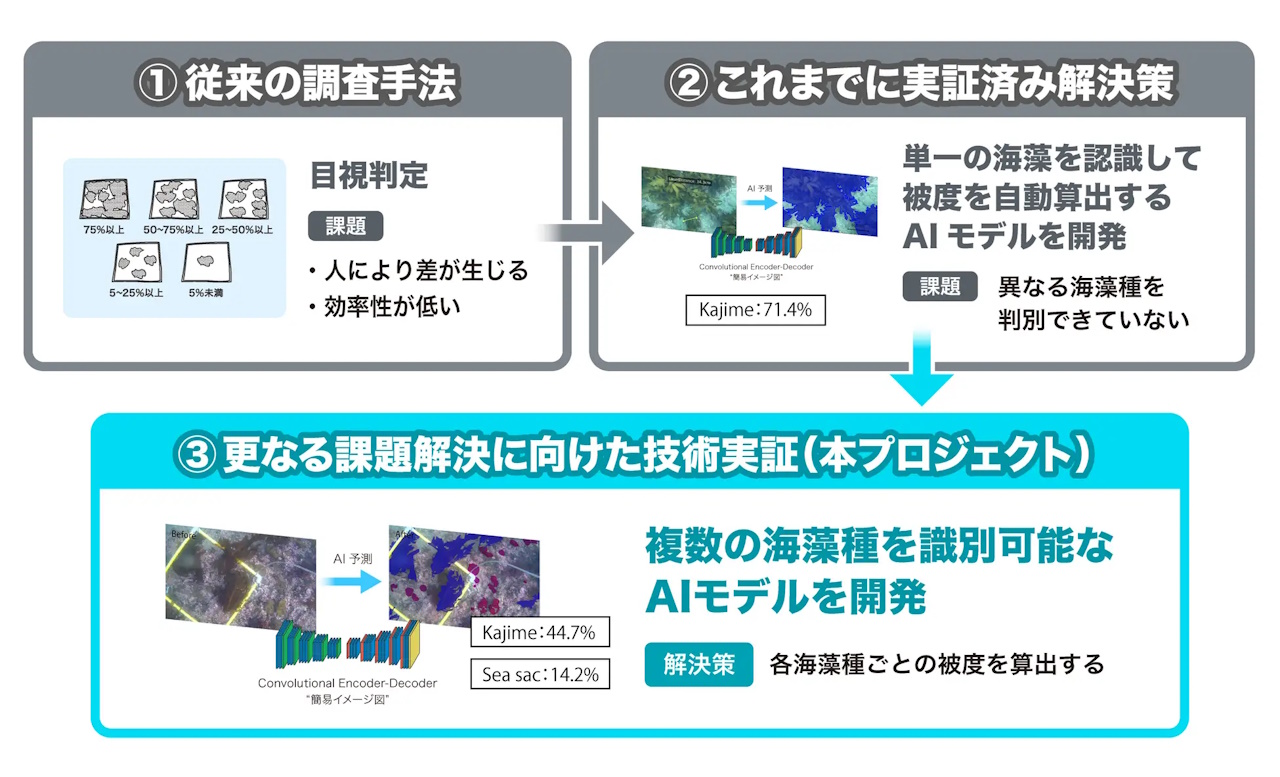

ブルーカーボンクレジット認証を申請するにあたり、海底にコドラートと呼ばれる方形枠を設置し、枠内における藻の被度(植被面積の割合)を記録する必要がある。

この測定作業を従来は目視で行われていたが、BlueArchが開発した画像認識AIモデルにより被度を自動算出することができるようになった。

しかし、現状のAIモデルでは単一の種類の海藻しか認識できないという課題があった。

本取り組みでは、複数種の海藻が混在する藻場でも被度が自動算出できるよう、種別判定AIモデルを新たに開発する。

種別判定AIモデルの新規開発および被度判定AIモデルの追加開発については、慶應義塾大学SFC 古谷研究室が担当することになっている。

今後の展望

ブルーカーボンクレジット創出のモデルケースをこの取り組みによって確立し、神奈川県以外の他地域でも技術導入や実証を積極的に行うことで、ブルーカーボン生態系の保全活動の促進・JブルークレジットⓇ制度の活性化への貢献を目指すBlueArch。

今後もより効率的で正確なブルーカーボンモニタリング手法の実現を目指して研究開発を進めるとしている。

操縦型水中ドローン(ROV)やAI技術に加え、今年度は自律型海中ロボット(AUV)など複数の分析技術の統合による藻場調査の効率化・精度向上を図るとのことだ。

また、「藻場保全の担い手が低コストでブルークレジットを創出できる仕組み」構築のため、全国の水中ドローンの運用スキルを持つ事業者や個人が、各地域の漁業者等に対してブル―カーボン調査を支援できる体制を整備・展開していく計画も進行中であることが発表された。

ーーーーーー

出典