ABC社、ドローンやAIを活用したスマート農業支援事業を本格稼働

目次

ABC株式会社(以下、ABC社)は、社名の「C」を従来の<Cloud>から<Cultivation>へ再定義し、ドローンやAIを活用したスマート農業支援事業を本格稼働することを発表した。

<Cultivation>には ①作物の栽培工程の最適化と②AIモデルの育成(学習・チューニング)の2つの意味を持たせ、現場データを起点に両輪で価値を最大化するという。

ドローンやAIを活用したスマート農業支援事業について

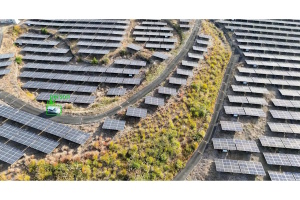

出展 pixta.jp

ABC社のスマート農業支援では、以下の3領域からの展開を予定している。

①ドローンを活用した画像センシングと収量予測AIの開発

②AI画像認識技術を活用した自動草刈りロボットの開発

③AIを活用した水田の自動水管理システムの開発

なぜ<Agriculture>ではなく<Cultivation>なのか

現場KPI直結のスコープ:

<Agriculture>(産業全体)ではなく、作物の栽培工程にフォーカスすることで、収量・品質・人時/㎏・資材あたり生産性など事業インパクトに直結する改善を最短距離で実現する。

併せて、【AIモデルのcultivation(学習・運用での継続的改善)】に集中し、精度・頑健性・推論コストといったモデル運用KPIも同時に改善する。

手段としてのクラウド、価値としての栽培最適化:

クラウドやミドルウェアは重要な手段である。

センサーからのデータ収集—学習—配信/推論までのパイプラインを整備し、意思決定アルゴリズムとUI/UXを現場の成果(栽培工程・モデル運用)に直接つなげる。

価値は栽培最適化とモデル育成の成果として測る。

<cultivation=育てる/培う>:

作物を育てるだけでなく、AIモデルと、現場の知とネットワークを培うことを意味する。

データ完全性(来歴・品質)の担保を前提に、現場が検証→学習→更新→再適用を自律的に回す改善の循環をつくる。

当面の注力領域(3テーマ)

1)ドローン画像センシング × 収量予測AI

【目的】

圃場の生育状況を定量化し、収量・収穫時期・区画別ばらつきを予測。

【機能(予定)】

●フライト計画〜自動解析(RGB/マルチスペクトル/サーマルの統合、オルソモザイク生成)

●物体・生育指標抽出(株密度・冠水痕・葉色・被度・樹冠体積など)

●時系列予測(気象・土壌・作業ログの特徴量と融合、季節・品種のドメイン適応)

【KPI】

MAPE/MAE(収量予測誤差)、収穫計画の前倒し率、スカウティング所要時間削減。

2)AI自動草刈りロボット

【目的】

畦・園地・資材置場などでの草刈り作業を自動化し、労務のボトルネックを解消。

【機能(予定)】

〇自律走行(RTK-GNSS+IMU+ビジョン/LiDARの自己位置推定、地物認識)

〇安全制御(人・障害物検知、ジオフェンス、遠隔E-STOP、傾斜・転倒検知)

〇経路最適化(地形・植生密度に応じたパスプランニング、刈高・重ね刈り制御)

【KPI】

実刈り面積(a/h)、電力あたり刈り効率、手戻り率、オペレータ介入回数。

3)AIによる水田の自動水管理

【目的】

水位・流量・水温の管理を自動化し、入水・中干し・落水の精度と省力化を両立。

【機能(予定)】

◎IoTセンシング(水位・水温・流入監視/ゲート・弁のアクチュエーション)

◎予測+制御(気象予報・取水制約を組み込む予測制御、昼夜・工程別のターゲット水位プロファイル)

◎遠隔運用(アラート、スケジュール、複数筆の一括制御)

【KPI】

水位逸脱時間の削減、単位面積あたり用水量、現地巡回回数、苗立ち率・収量への寄与。

横断基盤

3テーマ共通でデータ完全性(Cultivation Ledger)と装置連携APIを提供。

機微データは パーミッション型ブロックチェーン(DLT) に不変化ログとして格納し、改ざん不可能な形で保存する。

これにより、現場のデータが真正であることを保証しつつ、アルゴリズム改善や意思決定に安心して活用できる基盤を提供する。

ーーーーーー

出典